人類誕生の奇跡

2025年04月14日 [色々なこと]

お疲れ様です。院長です。

4月14日の月曜日でございます。

何でも今日は「柔道整復の日」なんだそうですよ。

では元気にネタいきましょう。

人類が地球に誕生したのは、驚くほど多くの偶然が積み重なって起きた「奇跡」だと考えられてきました。

ですが、最新の研究によれば、知的生命体は宇宙に広く存在する可能性があるそうなんです。

2024年に発表された、研究論文によりますと、人類の誕生は偶然ではなく、むしろ「必然」だったかもしれないという話です。

研究では、地球だけでなく、宇宙の他の惑星でも進化が進み、人類のような知的生命体が誕生する可能性があると説明されています。

この理論に基づけば、人類が絶滅したとしても、地球上で新たな知的生命が誕生するかもしれません。

人類が地球に誕生するまでには、長い年月をかけた、数えきれないほどの偶然の積み重ねだったと考えられています。

まず、水に満ちた惑星が適切な距離で太陽のような恒星を周回する必要がありました。

生命が誕生するための環境が整うと、単細胞生物や動物、霊長類が誕生し、進化そしていきます。

魚が陸へと進出することさえも、長い進化の過程の1つです。

この考えを支持してきたのが「ハードステップスモデル」と呼ばれる進化理論です。

1983年にイギリスの物理学者ブランドン・カータ氏によって提唱された理論で、人類の進化にはいくつもの「極めて起こりにくい」ステップが必要で、カータ氏は、太陽の寿命(約100億年)と地球の歴史を比較し、人類が誕生するまでに非常に長い時間がかかっていることに着目しました。

この理論において、生命の進化に必要とされる重要な5つのステップは次のとおりです。

生命の誕生 – 地球上で最初の生命が生まれること

光合成の誕生 – 太陽の光を使って酸素を生み出す生物が現れること

真核生物の出現 – 核を持つ複雑な細胞が誕生し、生命の進化が進むこと

多細胞生物の進化 – たくさんの細胞が集まり、1つの生物として機能すること

知的生命の誕生 – 最終的に人間のように高度な知能を持つ生物が現れること

このハードステップスモデルでは、これらのハードステップが極めて稀であるため、人類のような知的生命は宇宙でもほとんど存在しないと考えられてきたわけです。

しかし、2025年に発表された新たな研究では、この「進化は稀であり、偶然である」という考えに異議を唱えています。

論文の筆頭著者であるドイツ・ミュンヘン大学の地球生物学者ダニエル・ミルズ氏は、生命の進化は「たまたま起こった」わけではなく、「地球の環境と連動して進んできた必然的なもの」だと主張しています。

論文の共同著者、ペンシルベニア州立大学の微生物学者ジェニファー・マカラデ教授も、生命の進化は「何度も繰り返されてきた現象」だと指摘します。

例えば、光合成を行う葉緑体の誕生は、一度きりの出来事と考えられていました。

しかし、2005年の研究で、異なる時代にも似たようなことが起こっていた可能性が示されました。

また、酸素が増えたことで動物の誕生が可能になったように、環境の変化によって生命の進化が促されたという証拠もあります。

つまり、「生命の進化には偶然の要素もあるが、それ以上に環境の変化が決定的な役割を果たしている」と考えられるわけです。

この新しい理論によると、生命の進化は環境が整えば自然に起こる可能性が高いと考えられ、もしこの考えが正しければ、地球以外にも知的生命が存在する惑星があるかもしれません。

今後の研究では、宇宙望遠鏡を使って地球以外の惑星の大気を調べ、酸素などの生命活動の兆候を探ることが重要になります。

さらに、地球の進化を詳しく研究することで、この新しい理論の正しさを検証できるかもしれません。

そしてもし、人類が地球で絶滅したとしても、新たな知的生命が再び生まれる可能性もあるわけです。

ミルズ氏は、「人類が存続することを願っていますが、たとえ滅びたとしても、地球には再び知的生命が誕生する可能性があると考えると安心できる」と語っています。

まぁ、いつか滅亡するでしょうけど、またいつか人類的な生物が現れるでしょう。

そんな先の事、まぁどっちゃでもええね(笑)

ではまた〜。

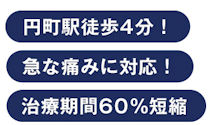

京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院

4月14日の月曜日でございます。

何でも今日は「柔道整復の日」なんだそうですよ。

では元気にネタいきましょう。

人類が地球に誕生したのは、驚くほど多くの偶然が積み重なって起きた「奇跡」だと考えられてきました。

ですが、最新の研究によれば、知的生命体は宇宙に広く存在する可能性があるそうなんです。

2024年に発表された、研究論文によりますと、人類の誕生は偶然ではなく、むしろ「必然」だったかもしれないという話です。

研究では、地球だけでなく、宇宙の他の惑星でも進化が進み、人類のような知的生命体が誕生する可能性があると説明されています。

この理論に基づけば、人類が絶滅したとしても、地球上で新たな知的生命が誕生するかもしれません。

人類が地球に誕生するまでには、長い年月をかけた、数えきれないほどの偶然の積み重ねだったと考えられています。

まず、水に満ちた惑星が適切な距離で太陽のような恒星を周回する必要がありました。

生命が誕生するための環境が整うと、単細胞生物や動物、霊長類が誕生し、進化そしていきます。

魚が陸へと進出することさえも、長い進化の過程の1つです。

この考えを支持してきたのが「ハードステップスモデル」と呼ばれる進化理論です。

1983年にイギリスの物理学者ブランドン・カータ氏によって提唱された理論で、人類の進化にはいくつもの「極めて起こりにくい」ステップが必要で、カータ氏は、太陽の寿命(約100億年)と地球の歴史を比較し、人類が誕生するまでに非常に長い時間がかかっていることに着目しました。

この理論において、生命の進化に必要とされる重要な5つのステップは次のとおりです。

生命の誕生 – 地球上で最初の生命が生まれること

光合成の誕生 – 太陽の光を使って酸素を生み出す生物が現れること

真核生物の出現 – 核を持つ複雑な細胞が誕生し、生命の進化が進むこと

多細胞生物の進化 – たくさんの細胞が集まり、1つの生物として機能すること

知的生命の誕生 – 最終的に人間のように高度な知能を持つ生物が現れること

このハードステップスモデルでは、これらのハードステップが極めて稀であるため、人類のような知的生命は宇宙でもほとんど存在しないと考えられてきたわけです。

しかし、2025年に発表された新たな研究では、この「進化は稀であり、偶然である」という考えに異議を唱えています。

論文の筆頭著者であるドイツ・ミュンヘン大学の地球生物学者ダニエル・ミルズ氏は、生命の進化は「たまたま起こった」わけではなく、「地球の環境と連動して進んできた必然的なもの」だと主張しています。

論文の共同著者、ペンシルベニア州立大学の微生物学者ジェニファー・マカラデ教授も、生命の進化は「何度も繰り返されてきた現象」だと指摘します。

例えば、光合成を行う葉緑体の誕生は、一度きりの出来事と考えられていました。

しかし、2005年の研究で、異なる時代にも似たようなことが起こっていた可能性が示されました。

また、酸素が増えたことで動物の誕生が可能になったように、環境の変化によって生命の進化が促されたという証拠もあります。

つまり、「生命の進化には偶然の要素もあるが、それ以上に環境の変化が決定的な役割を果たしている」と考えられるわけです。

この新しい理論によると、生命の進化は環境が整えば自然に起こる可能性が高いと考えられ、もしこの考えが正しければ、地球以外にも知的生命が存在する惑星があるかもしれません。

今後の研究では、宇宙望遠鏡を使って地球以外の惑星の大気を調べ、酸素などの生命活動の兆候を探ることが重要になります。

さらに、地球の進化を詳しく研究することで、この新しい理論の正しさを検証できるかもしれません。

そしてもし、人類が地球で絶滅したとしても、新たな知的生命が再び生まれる可能性もあるわけです。

ミルズ氏は、「人類が存続することを願っていますが、たとえ滅びたとしても、地球には再び知的生命が誕生する可能性があると考えると安心できる」と語っています。

まぁ、いつか滅亡するでしょうけど、またいつか人類的な生物が現れるでしょう。

そんな先の事、まぁどっちゃでもええね(笑)

ではまた〜。

京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院