脳と腸内細菌

2025年01月14日 [からだのこと]

お疲れ様です。院長です。

1月14日の火曜日でございます。

今日は、「タロとジロの日(愛と希望と勇気の日)」なんだそうです。

では元気にネタいきましょう。

人間は体の比率に対して大きな脳を持っており、傑出した知能を獲得しました。

もしかしたら、その進化の秘密はお腹の中に潜む「腸内細菌」にあるのかもしれないって説があるそうです。

好む好まないにかかわらず、我々は膨大な数の微生物と共生していますが、中でもその数、種類ともに豊富なのが腸内細菌で、ヒトに定着している細菌の90%は消化管に生息し、腸内細菌叢と呼ばれています。

人間の豊富で豊かな腸内細菌叢が、体内で代謝エネルギーの生産を促進し、脳の燃料源を作っていた可能性があることが、米ノースウェスタン大学の研究者の実験により明らかとなりました。

脳は体の中で最大のエネルギー消費器官の1つです。

そのため大きな脳を持つ動物は、その成長や機能を支えるために、その分多くのエネルギーを必要とします。

では、そのような大きなエネルギーの需要を、脳をどんどん大きく進化させてきた私たちの祖先はどのようにしてまかなったのでしょう?

そのためにどのような生物学的な変化が起きていたのでしょうか…。

そこで、米ノースウェスタン大学の研究チームは、お腹の中に潜む細菌たちに注目しました。

皮膚から体の内部にいたるまで、我々の体には、約100兆個、重さにして1〜2kgの細菌が常駐しています。

中でもその数、種類共に突出しているのがお腹の中、消化器官です。

ヒトに定着している細菌の実に90%は消化器官に存在し、「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と呼ばれています。

ヒトの体を形成する細胞は約60兆個なので、それをはるかに上回る自分のものではない細胞が腸内に潜んでいることになるわけです。

「腸内細菌叢」の細菌は、食べたものを分解し、そこからエネルギーを取り出すプロセスを手助けしているます。

実際、腸内細菌が変化すると、体の代謝も変わり、体重が増えたり、インスリン抵抗性ができたりすることもあります。

これについて、ノースウェスタン大学の人類学者キャサリン・アマト氏は、プレスリリースでこう説明しています。

大腸に生息する腸内細菌叢は、人体に影響する化合物を作ることができます。

例えば代謝を変化させ、インスリン抵抗性や体重増加を招くこともあります(アマト氏)

ならば、大昔私たちの祖先の腸内細菌叢に起きた変化が、増加する脳のエネルギー需要を補っていたとは考えられないでしょうか…。

それを確かめるために行われた今回の実験では、マウスに人間を含む”サル”の腸内細菌叢を移植し、その体に起きた変化を観察しました。

細菌のドナーとなったのは、大きな脳を持つ「人間」と「リスザル」、脳が小さな「マカク」の3種の霊長類でした。

細菌の移植後、マウスの体重や脂肪・空腹時の血糖値・肝機能といった生理学的な変化が計測されたほか、腸内細菌叢の種類やそれらが作り出す化合物なども分析されました。

すると面白いことが判明しました。

脳が大きなサルから腸内細菌を移植されたマウスは、より多くのエネルギーを生成・消費するようになったそうなんです。

その反対に、小さな脳のサルから移植されたマウスは、エネルギーを燃焼するよりむしろ脂肪として蓄えるようになったそうなんです。

この実験結果は、異種から腸内細菌を移植された動物に、生物学的な変化が起きることを示した初めてのものです。

人間とリスザルは進化的にはそれほど近いわけではありません。

それでもその腸内細菌を移植されたマウスの特徴が似ていたという事実は、大きな脳という”両サル”の共通点は腸内細菌叢が似ているがゆえの特徴であるらしいことをうかがわせます。

この発見は、人間とリスザルがそれぞれ独自に大きな脳を進化させた際、腸内細菌叢を同じように変化させて必要なエネルギーを賄っただろうことを示唆しています(アマト氏)

すなわち、脳の進化の背後に腸内細菌叢の存在があったとする仮説を裏付けるものと考えられなくもないわけです。

アマト氏は今後、脳の大きさが違うさまざまなサルたちから腸内細菌を集めて、同じような実験を続けたいとのこと…。

また、そうした腸内細菌が作り出す化合物を分析し、それらが宿主の免疫や行動などにどう影響するのかも究明したいそうです。

この腸内細菌に関しても、まだまだ謎が多そうですね。

第二の脳とか、第二の心臓とか呼ぶこともありますし、奥深いものなのは間違いありませんね。

もっと研究してください(笑)

ではまた〜。

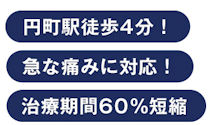

京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院

1月14日の火曜日でございます。

今日は、「タロとジロの日(愛と希望と勇気の日)」なんだそうです。

では元気にネタいきましょう。

人間は体の比率に対して大きな脳を持っており、傑出した知能を獲得しました。

もしかしたら、その進化の秘密はお腹の中に潜む「腸内細菌」にあるのかもしれないって説があるそうです。

好む好まないにかかわらず、我々は膨大な数の微生物と共生していますが、中でもその数、種類ともに豊富なのが腸内細菌で、ヒトに定着している細菌の90%は消化管に生息し、腸内細菌叢と呼ばれています。

人間の豊富で豊かな腸内細菌叢が、体内で代謝エネルギーの生産を促進し、脳の燃料源を作っていた可能性があることが、米ノースウェスタン大学の研究者の実験により明らかとなりました。

脳は体の中で最大のエネルギー消費器官の1つです。

そのため大きな脳を持つ動物は、その成長や機能を支えるために、その分多くのエネルギーを必要とします。

では、そのような大きなエネルギーの需要を、脳をどんどん大きく進化させてきた私たちの祖先はどのようにしてまかなったのでしょう?

そのためにどのような生物学的な変化が起きていたのでしょうか…。

そこで、米ノースウェスタン大学の研究チームは、お腹の中に潜む細菌たちに注目しました。

皮膚から体の内部にいたるまで、我々の体には、約100兆個、重さにして1〜2kgの細菌が常駐しています。

中でもその数、種類共に突出しているのがお腹の中、消化器官です。

ヒトに定着している細菌の実に90%は消化器官に存在し、「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と呼ばれています。

ヒトの体を形成する細胞は約60兆個なので、それをはるかに上回る自分のものではない細胞が腸内に潜んでいることになるわけです。

「腸内細菌叢」の細菌は、食べたものを分解し、そこからエネルギーを取り出すプロセスを手助けしているます。

実際、腸内細菌が変化すると、体の代謝も変わり、体重が増えたり、インスリン抵抗性ができたりすることもあります。

これについて、ノースウェスタン大学の人類学者キャサリン・アマト氏は、プレスリリースでこう説明しています。

大腸に生息する腸内細菌叢は、人体に影響する化合物を作ることができます。

例えば代謝を変化させ、インスリン抵抗性や体重増加を招くこともあります(アマト氏)

ならば、大昔私たちの祖先の腸内細菌叢に起きた変化が、増加する脳のエネルギー需要を補っていたとは考えられないでしょうか…。

それを確かめるために行われた今回の実験では、マウスに人間を含む”サル”の腸内細菌叢を移植し、その体に起きた変化を観察しました。

細菌のドナーとなったのは、大きな脳を持つ「人間」と「リスザル」、脳が小さな「マカク」の3種の霊長類でした。

細菌の移植後、マウスの体重や脂肪・空腹時の血糖値・肝機能といった生理学的な変化が計測されたほか、腸内細菌叢の種類やそれらが作り出す化合物なども分析されました。

すると面白いことが判明しました。

脳が大きなサルから腸内細菌を移植されたマウスは、より多くのエネルギーを生成・消費するようになったそうなんです。

その反対に、小さな脳のサルから移植されたマウスは、エネルギーを燃焼するよりむしろ脂肪として蓄えるようになったそうなんです。

この実験結果は、異種から腸内細菌を移植された動物に、生物学的な変化が起きることを示した初めてのものです。

人間とリスザルは進化的にはそれほど近いわけではありません。

それでもその腸内細菌を移植されたマウスの特徴が似ていたという事実は、大きな脳という”両サル”の共通点は腸内細菌叢が似ているがゆえの特徴であるらしいことをうかがわせます。

この発見は、人間とリスザルがそれぞれ独自に大きな脳を進化させた際、腸内細菌叢を同じように変化させて必要なエネルギーを賄っただろうことを示唆しています(アマト氏)

すなわち、脳の進化の背後に腸内細菌叢の存在があったとする仮説を裏付けるものと考えられなくもないわけです。

アマト氏は今後、脳の大きさが違うさまざまなサルたちから腸内細菌を集めて、同じような実験を続けたいとのこと…。

また、そうした腸内細菌が作り出す化合物を分析し、それらが宿主の免疫や行動などにどう影響するのかも究明したいそうです。

この腸内細菌に関しても、まだまだ謎が多そうですね。

第二の脳とか、第二の心臓とか呼ぶこともありますし、奥深いものなのは間違いありませんね。

もっと研究してください(笑)

ではまた〜。

京都 中京区 円町 弘泉堂鍼灸接骨院